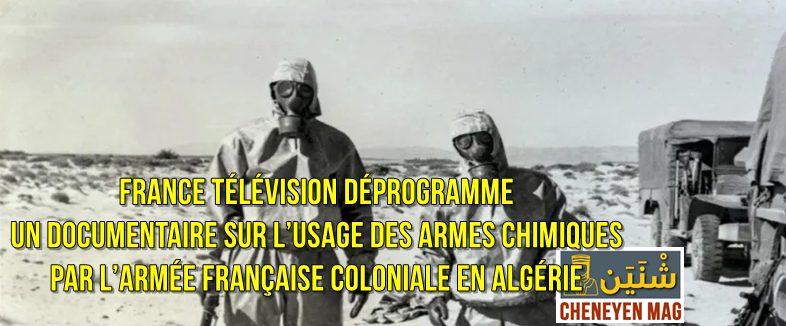

France Télévision a provoqué une vive polémique

France Télévision a provoqué une vive polémique en annonçant, le 11 mars, la déprogrammation du documentaire Algérie, Sections Armes Spéciales, initialement prévu pour le 16 mars sur France 5. Ce film inédit met en lumière l’usage d’armes chimiques par l’armée française durant la guerre d’Algérie, un sujet sensible aux implications historiques et politiques profondes.

L’annonce a suscité une vague d’indignation en France et en Algérie, alors que les relations entre les deux pays restent marquées par les blessures du passé colonial. Officiellement, le groupe audiovisuel public a justifié cette suppression par la nécessité de traiter des « impératifs d’actualité », notamment les tensions entre les États-Unis et la Russie. Pourtant, dans le même temps, un autre documentaire initialement prévu pour cette soirée, Syrie : la chute du clan Assad d’Édith Bouvier, a rapidement été reprogrammé pour le 23 mars, tandis que Algérie, Sections Armes Spéciales restait sans nouvelle date de diffusion.

© SOLENT production

Face à la pression médiatique et aux réactions outrées d’une partie de l’opinion publique et des historiens, France Télévisions a finalement décidé de rendre le film accessible gratuitement sur sa plateforme France.tv dès le 12 mars. Une diffusion télévisée est envisagée, mais la date reste à préciser.

Un documentaire basé sur des recherches approfondies

Fruit du travail de l’historien Christophe Lafaye et de la documentariste Claire Billet, ce film dévoile des faits méconnus et longtemps occultés sur l’emploi d’armes chimiques par l’armée française en Algérie. Christophe Lafaye, ancien officier de réserve et chercheur, enquête sur ce sujet depuis plus d’une décennie.

Nous reproduisons ci-dessous son entretien dans lequel il expose les découvertes qui ont conduit à la réalisation du documentaire.

Entretien avec Christophe Lafaye, historien et coréalisateur du documentaire

Comment avez-vous découvert que l’armée française a recouru aux armes chimiques, interdites par le protocole de Genève, pendant la guerre d’Algérie ?

« Tout a commencé durant la réalisation de ma thèse. Je travaillais sur l’armée française en Afghanistan, qui utilisait des retours d’expériences d’Algérie pour son entraînement. En 2011, j’ai suivi la préparation opérationnelle de sapeurs spécialisés, qui mettaient en œuvre certaines techniques de combats souterrains développées en Algérie. J’ai découvert l’existence des sections « armes spéciales » qui ont opéré de 1956 jusqu’à la fin de la guerre.

Quatre ans plus tard, j’ai rencontré par hasard à Besançon Yves Cargnino, un ancien combattant d’une de ces sections qui, du fait de son service, a subi de graves dommages aux poumons. Nous avons réalisé des entretiens et il m’a présenté d’autres anciens combattants, dont certains témoignent dans ce documentaire. J’ai pris conscience de l’ampleur de l’emploi de ces sections armes spéciales en Algérie et surtout des spécificités du recours aux armes chimiques. »

Pourquoi et comment la France a-t-elle mené cette guerre chimique ?

« En 1956, la France est confrontée à une montée en puissance de l’Armée de libération nationale (ALN) et à un problème tactique : l’utilisation par les résistants des grottes et des souterrains, qui leur donne l’avantage en cas d’assaut. Pour le résoudre, l’état-major des armes spéciales expérimente le recours aux armes chimiques.

Dans le film, nous détaillons toutes les étapes : depuis l’expérimentation, à partir de 1956, à son autorisation politique par le gouvernement français, suivie du développement sauvage des unités de sections armes spéciales et de sa rationalisation en 1959 jusqu’à la fin de la guerre. L’objectif de ces unités était double. D’abord offensif : gazer avec du CN2D des grottes occupées afin de pousser les Moudjahidines à en sortir. S’ils n’évacuaient pas, ils mouraient asphyxiés. Et préventif : contaminer régulièrement les grottes inoccupées pour rendre leur usage impossible. »

Pouvez-vous estimer le nombre de morts ?

« J’estime entre 5 000 et 10 000 le nombre de combattants algériens tués par armes chimiques. Par ailleurs, les Algériens ont un usage ancestral de ces grottes, elles ont toujours servi de refuge. Il n’y avait donc pas que des combattants qui s’y dissimulaient, mais aussi des villageois. Comme ce fut le cas à Ghar Ouchetouh les 22 et 23 mars 1959, où 118 habitants ont été assassinés par intoxication.

Par la suite, des membres de ces unités spéciales sont décédés à cause de l’usage de ce gaz. Yves Cargnino en témoigne avec force dans le documentaire : « On a tué par les gaz et ça me tue encore maintenant. » »

Comment expliquez-vous le fait que cette histoire soit restée méconnue ?

« Les raisons sont multiples. Les premiers à avoir rompu le silence sont les anciens combattants qui ont publié des témoignages, le plus souvent à compte d’auteur. Mais les historiens ne s’en sont pas saisis à l’époque. Ensuite, il faut savoir que les archives sur la guerre d’Algérie ont été ouvertes en 2012 avant d’être refermées en 2019, à la faveur de la crise sur l’interprétation de la réglementation du secret-défense.

Le premier historien à avoir réellement approfondi l’usage des armes chimiques en Algérie s’appelle Romain Choron. Cet officier de l’armée a dû cesser ses recherches après avoir été perquisitionné par la DGSI. Il n’a jamais été mis en examen et son affaire s’est terminée par un non-lieu. J’ai repris ses recherches et je peux affirmer désormais qu’une véritable guerre chimique a été menée en Algérie. »

Un débat historique et politique relancé

La révélation de ces faits marque une étape importante dans l’étude des violences coloniales françaises en Algérie. La question de la reconnaissance des crimes de guerre commis durant cette période est au cœur des débats, comme en témoigne récemment la controverse autour des propos de Jean-Michel Aphatie comparant la guerre d’Algérie à des « milliers d’Oradour-sur-Glane ».

La révélation de ces faits marque une étape importante dans l’étude des violences coloniales françaises en Algérie. La question de la reconnaissance des crimes de guerre commis durant cette période est au cœur des débats, comme en témoigne récemment la controverse autour des propos de Jean-Michel Aphatie comparant la guerre d’Algérie à des « milliers d’Oradour-sur-Glane ».

Sa mise en ligne sur France.tv constitue une première victoire pour ceux qui militent pour la reconnaissance des violences coloniales. Reste à voir si une diffusion télévisée sera programmée dans les semaines à venir.

Source : humanite.fr