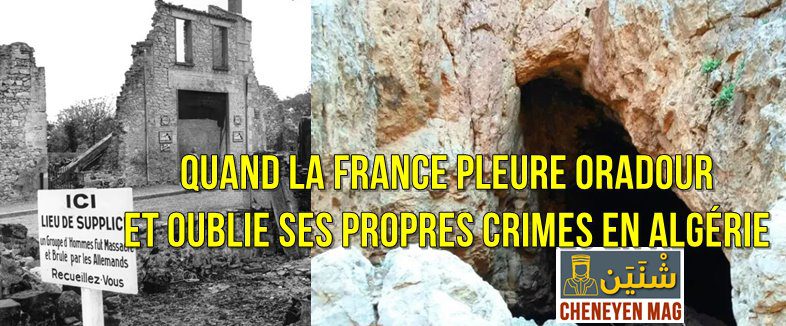

L’histoire, dit-on, est écrite par les vainqueurs. Mais en France, elle est surtout écrite à sens unique. D’un côté, la commémoration des massacres nazis est érigée en devoir sacré ; de l’autre, les crimes de la colonisation, pourtant tout aussi barbares, sont passés sous silence. La mémoire officielle française fonctionne à double vitesse : La France refuse d’oublier Oradour-sur-Glane mais évite de parler de Ghar Ouchettouh (la grotte Ouchettouh près de Batna) et des enfumades du Dahra.

La France sacralise la mémoire de ses propres souffrances tout en occultant celles qu’elle a infligées à d’autres. Ce deux poids, deux mesures n’est pas un simple oubli. Il traduit une fuite en avant, une incapacité à assumer une vérité historique qui dérange : celle d’un État qui, tout en dénonçant les crimes contre l’humanité, les a lui-même commis à grande échelle durant la colonisation.

Oradour-sur-Glane : Une mémoire incontestable

Le 10 juin 1944, les troupes SS de la division Das Reich encerclent le village d’Oradour-sur-Glane, dans le Limousin. En représailles à des actions de la Résistance, elles massacrent 643 habitants, brûlant femmes et enfants vivants dans l’église et exécutant les hommes dans des granges avant d’incendier le village.

Ce massacre, parmi les plus atroces commis par l’occupant nazi en France, est aujourd’hui commémoré chaque année. Le village en ruines est conservé en l’état, sanctuarisé comme un témoignage impérissable de la barbarie. Les présidents français y défilent régulièrement, affirmant que « la France n’oubliera jamais ».

Mais cette exigence mémorielle, légitime, est en contradiction flagrante avec le refus obstiné d’assumer d’autres crimes, tout aussi inqualifiables, mais commis sous la bannière tricolore.

Ghar Ouchetouh (1959) : Un massacre effacé

Le 11 juin 1959, presque exactement 15 ans après Oradour, une autre horreur se produit à Ghar Ouchetouh, près de Batna, en Algérie. L’armée française traque des combattants algériens et des familles civiles qui cherchent refuge dans une grotte. Plutôt que d’attaquer de front, les soldats décident d’asphyxier et de bruler les occupants en bloquant l’entrée et en y injectant des gaz hautement toxiques et terminent en y envoyant des explosifs.

Quand l’armée pénètre enfin dans la grotte, elle découvre des dizaines de corps (118 exactement), morts dans d’atroces souffrances.

Ce crime de guerre ne fera l’objet d’aucune reconnaissance officielle. Il est exclu du récit national français, absent des discours officiels, et soigneusement effacé des archives militaires.

Les enfumades du Dahra (1844 et 1845) : Un génocide colonial assumé… puis oublié

En juin 1844, sous les ordres du général Cavaignac, les troupes françaises pourchassent les tribus Ouled Riah, qui trouvent refuge dans les grottes du Dahra. Plutôt que de les affronter, les soldats allument de grands feux à l’entrée et soufflent la fumée à l’intérieur. Plus de 1 000 hommes, femmes et enfants meurent asphyxiés, dans une scène que même des officiers français décrivent comme « un tableau d’horreur ».

Cette méthode, d’une cruauté absolue, aurait pu figurer dans la liste des crimes contre l’humanité. Mais la France n’a jamais jugé nécessaire de l’inscrire dans son histoire officielle.

Le double langage français : Un mur de contradictions

Pourquoi la mémoire d’Oradour est-elle sacralisée, tandis que celle de Ghar Ouchetouh et du Dahra est enterrée ?

La réponse est simple : la France veut être la victime, jamais le bourreau.

- Quand elle parle d’Oradour, elle dénonce la barbarie nazie, ce qui renforce son rôle moral dans l’histoire.

- Quand il s’agit de Ghar Ouchetouh ou du Dahra, elle préfère nier, minimiser, oublier, car cela ferait d’elle l’auteur des mêmes atrocités.

Ce déni repose sur une rhétorique hypocrite :

1 – Le devoir de mémoire à géométrie variable

- « Ne jamais oublier » est un slogan valable pour Oradour, mais pas pour Ghar Ouchetouh.

- Les victimes n’ont pas le même poids selon qu’elles sont françaises ou algériennes.

2 – Le faux prétexte de l’instrumentalisation

- Lorsqu’on évoque les crimes coloniaux, la réponse française est souvent : « Ce sujet est instrumentalisé par le pouvoir algérien ».

- Pourtant, la France instrumentalise elle-même Oradour, en l’utilisant comme un symbole de son propre martyre.

3 – L’évitement juridique et moral

- La France a reconnu que la colonisation fut un « système injuste », mais elle se refuse à qualifier les crimes coloniaux de « crimes contre l’humanité ».

- Si elle le faisait, elle devrait assumer que ses propres généraux ont usé des mêmes méthodes que les nazis qu’elle dénonce.

La fuite en avant : Pourquoi la France refuse de faire face ?

Reconnaître les crimes coloniaux signifierait ouvrir une boîte de Pandore :

- Cela créerait une obligation morale : des excuses officielles, voire des réparations.

- Cela changerait le récit national, en forçant la France à admettre que son rôle en Algérie ne fut pas seulement « civilisateur », mais aussi criminel.

- Cela priverait certains milieux politiques d’un discours nostalgique sur la « belle époque » de l’Algérie française.

Alors, plutôt que d’affronter la vérité, la France préfère fuir, détourner le regard, et accuser ceux qui rappellent cette mémoire d’être des « provocateurs ».

Conclusion : Une mémoire à deux vitesses, un mensonge d’État

Le drame d’Oradour-sur-Glane mérite d’être commémoré, mais Ghar Ouchetouh et le Dahra méritent d’être reconnus. Tant que la France continuera à pratiquer l’amnésie sélective, elle restera enfermée dans ses contradictions.

On ne peut pas dénoncer un crime et en nier un autre. On ne peut pas prêcher l’universalisme et faire le tri entre les souffrances.

La mémoire n’est pas un privilège, c’est un droit. Un droit qui ne doit pas dépendre de la couleur du drapeau sous lequel on est mort.