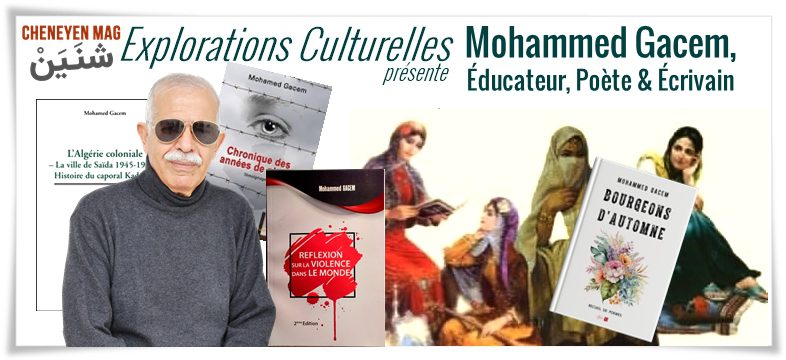

Mohamed Gacem, bonjour. Nous sommes contents de vous accueillir à Cheneyen Magazine et contents d’inaugurer avec vous notre nouvelle rubrique « Explorations culturelles.

Mohammed Gacem : Je vous remercie pour l’honneur que vous me faites. Je vais essayer d’être à la hauteur de vos attentes.

Hassen Ksantini : Monsieur Gacem, je vous remercie d’avoir accepté de prendre de votre temps précieux pour répondre aux questions d’Explorations culturelles. Je ne doute pas un instant que vous allez répondre avec toute la sincérité et la hauteur d’esprit qui vous caractérise. Mais avant de commencer notre entretien, permettez-moi de présenter brièvement votre parcours à nos lecteurs.

Vous êtes né le 19 janvier 1940 à Tlemcen, une date qui marqua le début d’un voyage extraordinaire. Vos parents décidèrent de revenir à Saïda où vous passez votre enfance. Votre scolarité se déroula entièrement à Saïda où vous avez acquis des bases solides pour un avenir prometteur.

Après vos études, vous avez choisi la voie de l’enseignement en devenant instituteur, un métier qui vous a permis d’explorer votre passion pour l’éducation. Votre dévouement vous a conduit à occuper le poste d’Inspecteur de l’alimentation scolaire, où vous avez été formé à la nutrition grâce à la FAO et à l’UNICEF, lors de stages à Paris et à Madrid en 1969 et 1970.

Par la suite, votre engagement pour l’éducation et la santé vous a conduit à des postes clés, notamment en tant que Sous-directeur de l’action sociale à la Direction de l’Éducation de Saïda, puis en tant qu’Inspecteur de l’Éducation et de la Formation, avec une mission particulière dans le domaine de l’éducation nutritionnelle. Vous avez contribué de manière significative à l’élaboration de guides essentiels sur l’équilibre alimentaire et l’hygiène alimentaire destinés aux responsables des cantines scolaires au sein d’une commission nationale conjointe Éducation – Santé.

En récompense de votre engagement de quarante et un ans dans le domaine de l’éducation, vous avez été honoré en avril 1998 avec le Wissam el Istihkak Ettarbaoui, une distinction décernée par le ministre de l’Éducation nationale. Après avoir pris votre retraite en décembre 1998, vous avez choisi de vous consacrer à l’écriture, ouvrant ainsi un nouveau chapitre passionnant de votre vie.

Nous sommes honorés de vous avoir parmi nous aujourd’hui pour partager votre riche expérience et vos idées. Merci de prendre le temps de discuter avec nous.

Mohammed Gacem : Merci à vous. Tout le plaisir est pour moi.

Hassen Ksantini : Passons tout de suite à ma première question si vous le voulez bien. Votre parcours professionnel a été riche en évènements et je sais qu’il a commencé en pleine guerre d’Algérie. Quelles étaient vos conditions familiales à ce moment-là et comment ces conditions ont influencé, plus tard, votre transition de l’enseignement à l’écriture ? En d’autres termes, comment les expériences que vous avez vécues ont-elles influencé votre travail et votre passage à l’écriture ?

Mohammed Gacem : Dans votre introduction vous avez sommairement décrit mon parcours au sein de l’Éducation nationale et je vous en remercie. J’étais l’aîné d’une fratrie de six enfants en bas âge et comme dans la majorité des familles algériennes, c’est à l’aîné qu’incombe la mission de travailler pour aider sa famille. Mon parcours dans la vie active commença en effet comme enseignant de français en février 1958 à l’âge de 18 ans à Orléansville (Chlef actuellement). Il se termina le 31 décembre 1998 à Saida comme Inspecteur de l’éducation et de la formation chargé de l’éducation nutritionnelle.

Les premières années de ma carrière professionnelle loin de ma famille furent riches en péripéties et en événements souvent douloureux et difficiles qui me marquèrent et forgèrent ma personnalité et mon caractère. Mais il y a eu aussi des rencontres qui ont marqué à jamais le jeune instituteur que j’étais.

Les premiers jours de l’indépendance ont été difficiles mais exaltants. On avait un pays à construire, des enfants à scolariser et à nourrir.

Après quarante et un ans de bons et loyaux service, je pris ma retraite professionnelle. Et je commençai une deuxième vie. À ce moment-là, pour ne pas sombrer dans l’ennui et l’oisiveté, je pris la décision d’écrire mon premier essai, une sorte d’autobiographie, car je disposais des outils nécessaires. À savoir, le temps, la volonté d’écrire, un ordinateur et une imprimante. Mon premier essai que j’ai intitulé « Chronique des années de plomb » a été édité à compte d’éditeur d’abord aux Éditions « Dar el Gharb » à Oran, ensuite aux éditions « Éditeurs Indépendants » à Paris.

C’est un livre témoignage qui relate les évènements que j’avais vécus comme enseignant. Il commence à partir de 1958, date de mon affectation en qualité d’enseignant à Orléansville (El Asnam puis Chlef maintenant), et se termine en 1992, date fatidique de la mort tragique du Président Boudiaf (Rahimah Allah).

Cet ouvrage a été très prisé par les deux éditeurs, particulièrement par les éditions « Éditeurs Indépendants » car la directrice de l’équipe éditoriale, Mme Émilie Barreau m’adressa suite à la lecture de mon manuscrit, une lettre de félicitations que je conserve toujours.

Ce fut le déclic encourageant qui m’incita et me motiva à continuer d’écrire.

Hassen Ksantini : Votre dernier recueil de poèmes, « Bourgeons d’Automne », offre un aperçu de votre passion pour la préservation culturelle et environnementale, mais aussi pour la recherche d’un certain équilibre de notre société. Pourriez-vous nous expliquer comment ce recueil explore les thèmes de la culture et de l’environnement ?

Mohammed Gacem : Votre questionnaire sur mon recueil de poèmes « Bourgeons d’automne » fait l’impasse sur deux autres ouvrages que j’ai écrit avant ce recueil de poèmes. Le premier, intitulé « L’Algérie coloniale – La ville de Saida de 1945 à 1954 – Histoire du caporal Kaddour » et le second « Réflexion sur la violence dans le monde ». Nous y reviendrons dans les questions suivantes.

L’écriture du recueil de poèmes « Bourgeons d’automne » fut une sorte d’exutoire qui m’a permis de faire face à l’angoisse qui me tiraillait et m’empêchait de dormir la nuit durant l’automne 2020, et l’hiver 2021 en raison de mon impuissance à sauver feue ma fille Yasmine atteinte d’un cancer. J’ai apporté d’ailleurs cette précision dans le préambule du recueil pour éclairer le lecteur.

L’écriture des poèmes, je l’ai faite d’emblée sur mon smartphone souvent nuitamment en y apportant les corrections au fur et à mesure.

J’y ai abordé des sujets d’actualité tels que les dérives du monde ainsi que les problèmes de société que nous vivons au quotidien, tels que l’incivisme, le non-respect de l’environnement et de la Nature, les atteintes à la liberté, l’école, la covid, la souffrance humaine et animale et les nombreuses nuisances sonores, olfactives, visuelles …etc.

Ce recueil est un florilège d’une soixantaine de poèmes d’une brûlante actualité. Des poèmes souvent pamphlétaires contenant un fond moral destiné à susciter chez le lecteur la réflexion et l’éveil des consciences.

Évidemment, la perte d’un être cher est l’une des douleurs les plus insupportables qui soient et vous avez eu le courage de la transcender dans l’écriture quoique on ne guérit jamais complètement de cette blessure que seul le temps parvient à apaiser quelque peu. Dans votre livre « Histoire du caporal Kaddour », vous transportez les lecteurs dans l’Algérie coloniale entre 1945 et 1954. Pourquoi avez-vous choisi de raconter cette période en particulier ? Quelles émotions cela a suscité en vous pendant l’écriture et quel message souhaitez-vous transmettre à travers ce récit ?

Mohammed Gacem : L’ouvrage « L’Algérie coloniale- La ville de Saida de 1945 à 1954 – Histoire du caporal Kaddour », je l’ai écrit dans le style de la distanciation en me référant au témoignage du principal conteur, le caporal Kaddour, originaire de Moulay-Larbi, que j’ai eu la chance de rencontrer. Le caporal Kaddour décéda en 2002 à l’âge de quatre-vingt-quatre ans. Allah Yarhmah, et au témoignage de Si Othmani Hmadouche dirigeant des SMA, décédé lui aussi, Allah Yarhmah, ainsi qu’à mes souvenirs d’une vie faite de bric et de broc et d’une enfance passée à « Graba el Oued » quartier périphérique situé sur la rive gauche de l’Oued Saïda. Cet agglomérat de masures en pisé ne disposait ni de réseaux d’assainissement, ni d’installations électriques, ni de rues bitumées et que les Pieds-noirs appelaient par mépris « village nègre ». Dans ce quartier s’entassaient les « indigènes » dans l’attente d’une délivrance et d’une vie meilleure.

J’ai choisi cette période de 1945 à 1954 pour l’écriture de mon ouvrage en raison de la prise de conscience du peuple algérien qui avait compris que la liberté et la dignité ne se donnent pas et que seule la lutte armée pouvait le libérer du joug colonial suite au génocide de mai 1945 commis par la France et par ses affidés les pieds noirs d’Algérie. Un génocide resté impuni à ce jour. Faut-il rappeler que mai 1945 reste une date historique de la fracture ouverte et du divorce consommé entre les communautés en présence. Le message que j’ai voulu transmettre aux jeunes générations, à travers cet ouvrage est d’aimer leur pays, en concrétisant cet amour par le travail bien fait, l’honnêteté, le civisme et le respect de l’ordre et de la chose publique car ils n’ont pas d’autre pays de rechange. Mais également, pour être fidèles à la mémoire de nos martyrs.

Émilie Barreau, responsable éditoriale française, a dit ceci à propos de votre livre ‘’Chronique des années de plomb’’ ; « La plume est habile, parfois nostalgique pour une peinture haute en couleurs d’un pays tendrement aimé. » Le recours à la mémoire, à la nostalgie du temps révolu, s’accompagne souvent chez vous d’une amertume lorsque vous parlez du présent. Est-ce là ce qui vous motive à écrire ?

Mohammed Gacem : Mme Émilie Barreau a fait l’éloge de mon manuscrit avant son édition et cela ne pouvait que me faire plaisir. Ceci dit, J’ai écrit ce livre pour mon propre plaisir en décrivant fidèlement les évènements pénibles que j’avais vécus et qui m’avaient marqués au début de ma carrière d’enseignant, particulièrement durant les trois premières années les plus difficiles, loin de ma famille. L’amertume était le ressenti que j’éprouvais à cette époque compte tenu de la pénibilité de notre condition de vie et de notre indigénat forcé frappé d’injustice et d’indigence matérielle durant l’occupation coloniale. Les événements douloureux que j’avais vécus et que décris dans cet ouvrage, ainsi que ceux qui frappèrent ensuite mon pays durant la décennie noire qui endeuilla notre pays me motivèrent à écrire mon premier ouvrage intitulé « Chronique des années de plomb » dont la narration commence en 1958 et se termine en 1992 à la mort tragique du président Boudiaf (Rahimah Allah).

Vous évoquez la préservation du patrimoine culturel et la coexistence des cultures dans votre travail. Comment voyez-vous le rôle de la littérature dans la préservation de la diversité culturelle en Algérie ?

Mohammed Gacem : La préservation de notre patrimoine culturel, vestimentaire, gastronomique, artisanal, etc. et de la toponymie de nos régions est à mon humble avis une nécessité absolue. Notre culture amazigho-arabe doit retrouver la place qui est la sienne.

La diversité ethnique et culturelle qui fait la richesse de notre grande nation doit être préservée. Bien sûr, cela n’exclut pas notre ouverture sur les civilisations et les cultures du monde dont nous faisons partie, compte tenu de la place géostratégique de notre pays autour du bassin méditerranéen. Car comme le dit Alain dans les Vigiles de l’esprit : « Tout Être persécute s’il ne peut convertir ce à quoi remédie la Culture qui rend la diversité adorable ».

La littérature, le théâtre, les voyages, les échanges culturels et surtout les rencontres régulières entre citoyens sur des thématiques civiques et d’ordre culturel suivies de débats fructueux sont absolument nécessaires.

Il est déplorable que les salles de cinéma, les structures culturelles de notre ville et surtout la Bibliothèque municipale « Ouenzar Abdelkrim » qui dispose d’une belle structure architecturale futuriste ne suscitent pas l’engouement des étudiants et des citoyens lettrés et ce, malgré les efforts déployés par les responsables de ces temples du savoir.

Je suggère que la cinémathèque reprenne son activité d’antan et que même des projections de courts métrages ludiques et récréatifs tout en restant éducatifs soient projetés aux écoliers ne serait-ce qu’une fois par trimestre comme cela se faisait jadis

Par ailleurs, ayant été moi-même un ancien scout des SMA, mon vœu est que le scoutisme reprenne ses activités. Faut-il rappeler que le scoutisme est le prolongement de l’école car il développe chez l’enfant dès son jeune âge, le civisme, les bonnes actions, le patriotisme, la fraternité, la tolérance et l’amour de l’ordre et de la discipline.

Il ne faut pas oublier que les premiers moudjahidine qui prirent le maquis et moururent en martyrs étaient des scouts musulmans algériens.

Pouvez-vous nous donner un aperçu de votre processus d’écriture, en particulier lorsque vous abordez des genres différents tels que la poésie et l’histoire ? Comment abordez-vous la création de chacun de vos ouvrages ?

Mohammed Gacem : On ne nait pas écrivain ou poète, on peut le devenir si on dispose des outils nécessaires, à savoir d’abord la volonté d’écrire, d’être patient et persévérant et surtout de ne pas se décourager. C’est la lecture d’ouvrages littéraires qui permet d’une part, un enrichissement personnel et d’autre part, la maitrise de la langue d’écriture qui ouvre la voie à l’écriture. Il faut également aimer la société dans laquelle on a vécu et grandit et avoir le courage, la sensibilité nécessaire, et un regard critique et pointu sur ses tares, ses imperfections et surtout, avoir le désir d’informer avec l’espoir d’apporter un changement positif en tirant la sonnette d’alarme sur les dérives comportementales et sociales.

En tant qu’ancien éducateur et inspecteur de l’éducation nationale vous avez joué un rôle dans la sensibilisation à l’éducation nutritionnelle. Comment cela s’est-il reflété dans votre écriture et quelles valeurs souhaitiez-vous transmettre dans cette sphère ?

Mohammed Gacem : Au début de ma carrière d’enseignant et d’éducateur, J’ai eu la chance de pouvoir bénéficier d’une formation psychopédagogique à Orléansville sous la direction de M. Max Marchand, Docteur es-lettres qui était inspecteur d’académie. C’était un homme d’une grande probité morale, un humaniste et un progressiste avec lequel je m’étais lié d’amitié et auquel je rends un posthume hommage.

Pour avoir défendu les thèses d’une Algérie indépendante, il fut assassiné par l’OAS avec Mouloud Feraoun et quatre de leurs compagnons le 15 mars 1962 sur les hauteurs d’El Biar. Ce fut une perte irremplaçable pour notre pays mais si l’OAS avait liquidé physiquement ces hommes exceptionnels, ils n’ont pas pu liquider leur héritage. Ces martyrs avaient eu le temps de former toute une génération de jeunes algériens instruits qui allaient reprendre le flambeau et c’est ce qui s’est passé.

Ma trajectoire m’amena ensuite en qualité d’inspecteur départemental à m’occuper à partir de 1965 de l’organisation des cantines scolaires au niveau de la wilaya de Saida, dont je fus l’un des pionniers. J’ai bénéficié pour cela d’une formation spécifique à Alger sous la direction du ministère de l’Éducation nationale et ensuite d’une formation approfondie dans le domaine nutritionnel à Paris et à Madrid, parrainée par l’Unicef et la FAO. Les connaissances acquises en matière d’hygiène alimentaire et d’équilibre nutritionnel me permirent de mieux accomplir mon travail et de partager mes connaissances. Celles que j’ai acquises dans le domaine éducatif et pédagogique au contact des élèves et celles dans le domaine nutritionnel qui se reflètent dans mon troisième ouvrage « Réflexion sur la violence dans le monde ». D’une part en ce qui concerne la mission éducative et morale de l’enseignant et sa formation continue ; et d’autre part, en ce qui concerne l’hygiène et l’utilisation rationnelle des produits alimentaires dans laquelle j’ai souligné et mis en exergue le gaspillage de certains produits alimentaires qui bénéficient du soutien de l’État, particulièrement le pain.

Avez-vous des projets littéraires à venir que vous aimeriez partager avec nos lecteurs, en particulier ceux qui sont familiers avec votre travail ?

Mohammed Gacem : Un écrivain quelle que soit son envergure ne s’arrête pas d’écrire, c’est un peu son crédo. L’écriture devient pour lui une profession de foi et une passion, surtout s’il bénéficie du soutien et des encouragements de son lectorat. Sa crainte majeure est de ne pas être lu.

Je viens de terminer l’écriture de treize autres poèmes que je pense ajouter dans une deuxième édition de mon recueil de poèmes « Bourgeons d’automne ».

Et si Dieu me prête vie, que ma santé me le permette et que ma mémoire me reste fidèle, j’envisage d’écrire un ouvrage sur l’histoire des cantines scolaires dont j’ai été l’un des pionniers que j’intitulerais « L’épopée des cantines scolaires »

Comment percevez-vous l’évolution de la scène culturelle et littéraire à Saïda et en Algérie en général depuis vos premiers pas en tant qu’écrivain jusqu’à aujourd’hui ?

Mohammed Gacem : Il est difficile de donner une appréciation sur l’évolution de la Création littéraire et culturelle dans notre pays en raison des turbulences et des mutations que nous traversons. Il faut savoir que notre pays recèle une richesse culturelle amazigho-arabe qu’il faut préserver. Il existe par ailleurs dans la diaspora algérienne répartie dans le monde une importante élite d’écrivains, d’écrivaines, et d’artistes arabophones, francophones et anglophones de grande renommée dont nous devons être fiers.

Quant à l’évolution de la scène culturelle dans notre pays d’une manière générale, je dirais qu’elle est en apesanteur par manque d’un projet de société qui définirait d’une manière claire les orientations culturelles choisies par notre pays.

Pour ce qui est de la scène culturelle à Saida, il faut faire le distinguo entre celle du chef-lieu de wilaya qui veut être novatrice et moderne et celle du terroir saïdéen traditionnaliste et conservatrice.

L’idéal serait d’avoir la subtilité pour créer la synergie entre les cultures en présence qui en se complétant apporteront la cohésion dans notre pays tout en ayant l’éclat d’une belle mosaïque valorisante et enrichissante.

Je tiens à souligner cependant que Saida renferme de nombreuses vocations dans le domaine littéraire, dans le théâtre, la peinture, la gastronomie et le travail artisanal qu’il faut encourager.

Enfin, quels conseils ou messages aimeriez-vous transmettre aux jeunes écrivains et aux personnes qui cherchent à préserver l’histoire et la culture de leur région ?

Mohammed Gacem : Pour répondre à votre dernière question relative au message que je voudrais transmettre aux jeunes talents d’écrivains et d’artistes, je leur demanderai de ne pas s’isoler et de s’ouvrir sur le monde culturel par leurs créations dans la langue qu’ils maitrisent le mieux car la langue n’est qu’un outil de communication ; et surtout de remplir les temples du savoir et de lire les ouvrages littéraires disponibles auprès des structures culturelles de notre ville.

Je suggère par ailleurs aux jeunes citoyens de s’organiser en accord et sous l’égide et le parrainage des directions concernées pour impulser dans le cadre de la société civile et des associations culturelles dûment agréées une dynamique qui aura pour mission l’organisation périodique de conférences culturelles, la préservation de notre patrimoine culturel, la propreté des centres urbains et la protection de l’environnement.

Par ailleurs, je pense qu’il est nécessaire de ne pas se couper du monde rural et des zones suburbaines en organisant des excursions et des rencontres culturelles périodiques pour les sortir un tant soit peu de leur isolement et consolider les liens affectifs et sociaux qui rattachent les centres urbains aux régions rurales.

Enfin je pense qu’il est nécessaire de réfléchir à la création d’un musée pour la recherche anthropologique, ethnique et culturelle et la préservation des sites historiques et de l’histoire de la ville de Saida et des communes qui lui sont rattachées.

Interview conduite par Hassen Ksantini